労働慣行が激変? 働き方改革関連法案による中小企業経営への影響とは

労働環境の大転換点

2018年6月29日、今国会でもっとも注目を集めていた法案である働き方改革関連法案(以下「働き方改革法」)が成立しました。産業構造や人口動態の激変に対応するためのこの法改正は大きな注目を集めました。

働き方改革法は労働基準法を改正する形で成立するため、大企業はもちろん中小企業にも漏れなく適応されます。とはいえ、項目も多いため、自社にどの部分が関係あるのかどうかってイマイチわかりませんよね。

そこで今回は中小企業にとって、もっとも影響のある項目を取り上げ解説していきたいと思います。

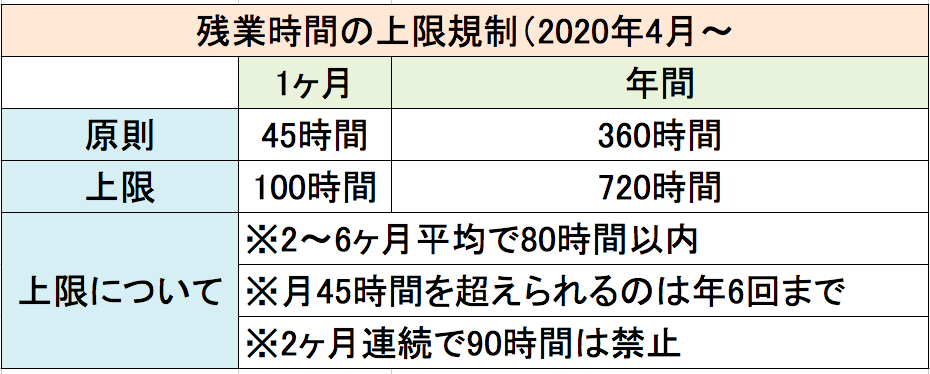

罰則も設けられた、残業時間の上限規制

働き方改革法の目玉のひとつが「残業時間の上限規制」です。

「え、いまさら? 今までだって上限があったでしょ?」という疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

今までも労働基準法によって、「原則1日8時間、週40時間」という労働時間の規制が存在していました。しかし、この規制は実際のところ労働時間の上限規制としては作用していませんでした。

36協定(サブロクキョウテイ)という言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、労使間で協定を結ぶことで実際には青天井に残業をさせることができたのです。

しかし働き方改革法により、残業時間に「原則月45時間、年間360時間」という上限規制が設定されました。とはいえ仕事によっては繁忙期があり、どうしてもこの上限を超えてしまいますよね?

そこで上記を原則とし、中小企業は2020年4月から「年間720時間、単月では100時間未満」が残業の上限となりました。従来の労働基準法では、従業員が原則時間を超えて残業をしていても使用者側に罰則はありませんでした。しかし今後は、もしこの上限を超えて残業をしてしまった場合は使用者に対し罰則が科されてしまいます。

著者作成

長時間労働により自殺者が出てしまうことが社会問題になったことが成立の背景にあることから、残業時間に対し厳しい内容が盛り込まれてきていることがわかります。

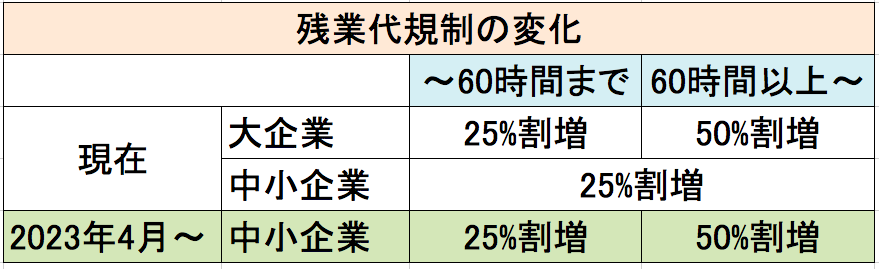

中小企業の残業代支給の優遇措置が消滅?

このように残業時間に関しての規制が現れましたが、今後は残業代に関しても新たな規制が加わります。

今まで時間外労働に対して賃金が25%の割増され、更に残業時間が月に60時間を超えたら50%の割増賃金が適応されていました。

「あれ? うちの会社って50%も払ってたっけ?」と思われるかもしれません。そう、この規定は大企業のみに適用され、中小企業においてはこの60時間オーバーでも50%割増しを実施する必要はなく、何時間の残業でも25%で据え置きされていたのです。

しかし働き方改革法により、2023年4月からは中小企業も60時間以上の残業に対して50%の割増し賃金を支払わなければならなくなったのです。

著者作成

このように働き方改革法により残業を取り巻く環境が大きく変わります。そのため企業経営者は現状の残業時間、残業代の支払額をきちんと精査し、働き方改革法が適用されたら自社にどのような影響があるのかどうかを正確に把握する必要があります。

労働形態ではなく、労働実態に応じた賃金規制を

ここまで見てきた残業関連の法改正と同じくらいに中小企業にとってインパクトがある条項が、「同一労働同一賃金」という規定です。

もし皆さんの会社が中小企業で、人件費削減のために非正規社員さんを多く雇い、正社員さんと同じ労働に従事してもらっているとします。その場合、2021年4月からは非正規社員さんにも正社員さんと同額の賃金、ボーナス、手当てを支給しなければならなくなりました。

つまり、雇用形態ではなく労働内容に応じて賃金を決めなくてはいけないということです。

非正規社員さんを雇うことは人件費の抑制に有効であったため、中小企業においては多く用いられているかと思います。しかしそのように非正規社員さんを多く雇用している事業所は、急激に人件費が上がってしまう可能性があります。

急激な賃金上昇に対応するため、賃金形態の見直しを行い、それに応じて社内の業務プロセスや人員配置を見直す必要が出てくることでしょう。そのため、やはり今からでも社内の非正規社員さんの業務内容を精査し、2021年4月からの働き方改革法の適用に備える必要があるのです。

法改正の適用に向けた準備が何より重要

大企業で発生した痛ましい労災などをきっかけに議論が進み、成立した働き方改革法。この成立による影響は中小企業にも及ぶということがお分かり頂けたのではないでしょうか。

そのため、経営者は、賃金形態の見直しや残業の正確な把握、そして人件費上昇後の収支計算などが必要になります。

多くの改正において中小企業は大企業と比べて1年間の猶予があるものの、「まだ先の話でしょう?」と思って対応を先延ばしにすると、思わぬ苦境に立たされてしまう恐れがあります。

働き方改革法は中小企業の労働慣行を大きく転換する可能性が充分にあります。これをきっかけに社内の業務や労働環境を見直し、働き方改革法の適用に向けてしっかりと準備を進めて行くことが重要です。